Разнос ИИ от, живого духом сербским, русского корреспондента и просто писаки балканского. Много времени назад друзья стали соблазнять воспользоваться новшествами технической мысли при написании статей. Мол, научи его образу своей подачи слова, а затем дай тему и задание. Признаться, это не было интересно автору непутёвых заметок о Балканах, просто потому, что ему проще излагать ход действий, нежели формулировать задачу машине…

Но, согласитесь, было бы интересно посмотреть, что получилось бы, если хоть раз попробовать? Вытеснит ли искусственный автор натурального? Вот, сейчас у вас представится возможность самим судить. Потому, как случай ну, из самого названия события, что служит темой сюжета, напросился.

Но прежде, чем перейти непосредственно к результатам эксперимента, тут, как и во всяком научном опыте, необходима весьма объёмная часть вступительная. А как и во всякой статье Балканича — уточнение мельчайших деталей, составляющих не лживый дух Балкан. Прямой и честный. Не макет и не декорации, а реальность, как она происходит в конкретном данном случае. Во многом более прозаичная, но по своему яркая в своём смешении всеобщей глобализации современной реальности и культурной идентичности, тем не менее. Короче, попытка смешать противоположное: искусственное и действительное. И всё же, нетерпеливый читатель может сразу перейти к жирному шрифту, как символу ответов интервьюируемого. Ибо именно в этой роли, получается, и вышел один из наиболее распространённых и известных чат-ботов. И прежде, чем дать непосредственно тему для рассказа, форму какового чаще всего принимают очерки путописца о Балканах, интервьюер долго мучил бедного гптишку на перебой с не очень трезвыми сербами, на двух языках заставляя принимать участие в беседе. Потому как именно в такой обычно атмосфере и языковой смеси рождается, как будто стиль, а на самом деле просто быт любого не рождённого на этой благодатной земле, но глубоко честно в неё влюблённого, без розвых очков; и принятый ею также искренне, без лживых приукрас. Как можно судить, с обилием слов изобретений, а кто-то скажет издевательств над языком. И сурджика.

На запрос:

Какая машина самая популярная в Сербии?

Гугл выдаёт следующие данные, что привожу с сохранением пунктуации и орфографии:

„Skoda Octavia является лидером модельного рейтинг, увеличив объемы продаж на 135%. За нею следует Skoda Kamiq, поднявшаяся сразу на 17 строк в рейтинге (+120,8%).30… „

Что ж, возможно, это и справедливо с точки зрения Искусственного Интеллекта. Однако всякое создание мыслящее, в ходе процесса биологического, не исключающего химических особенностей воздействия на нервную систему некоторых веществ, а также такую мелочь, как душу, непременно заявит, что речь о машине весёлой. Которая никаких отношений к двигателю внутреннего сгорания не имеет. Скорее уж разгорания или, по крайней мере, греяния. Нет, такую ерунду, ни один разум искусственный не напишет, а уж тем более не поймёт. Как и излишне занудный, до слов придирающийся – человеческий. Тут как говорится, за деревьями лесу не разглядел. Или, всё же можно, научить машину думать и излагать нелинейно?

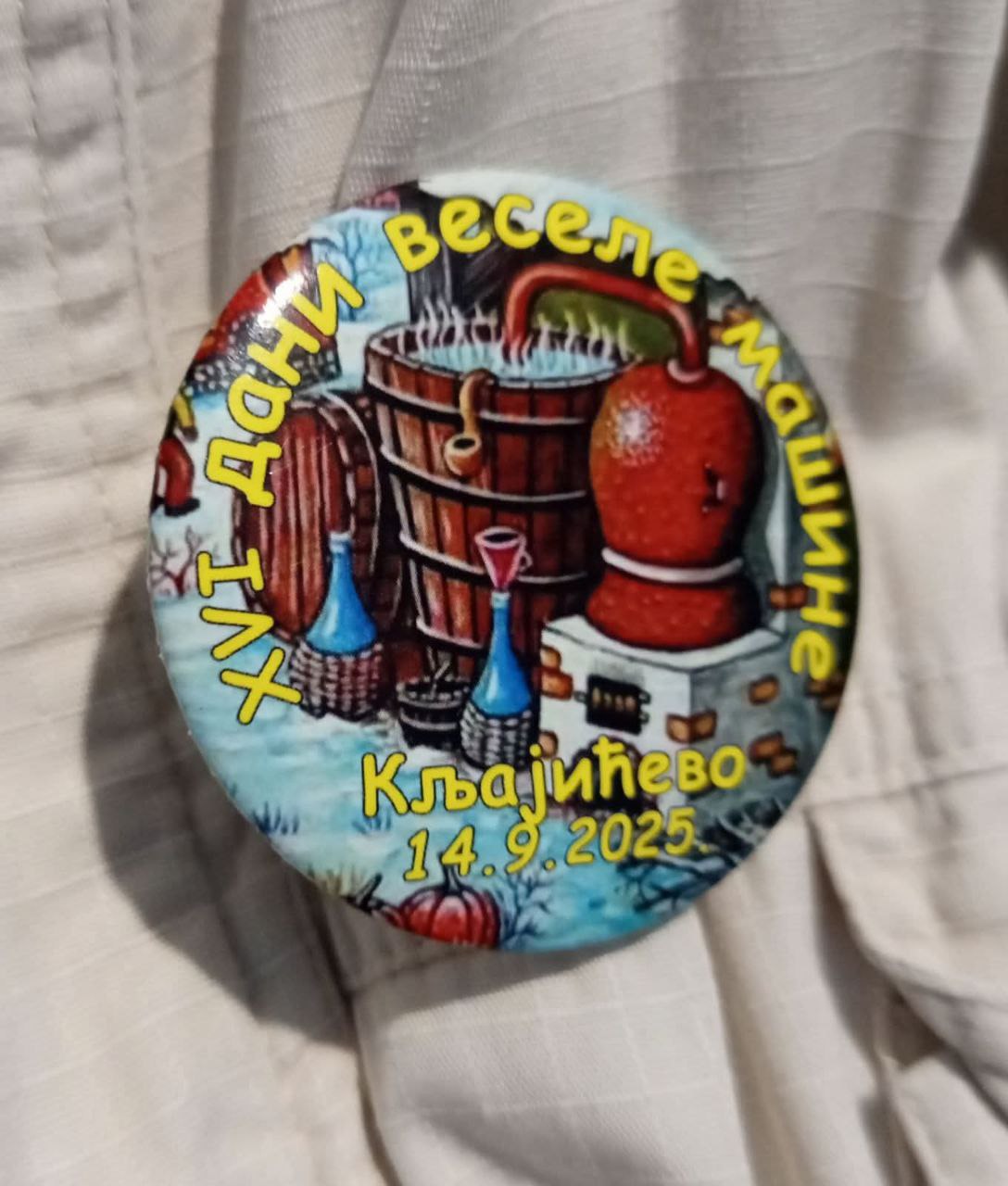

Теперь о фактических условиях, с позволения сказать, эксперимента. 14.09.2025 То был действительно очередной День Весёлой, как зовут в Сербии устройство дистилляции, машины. Аппарата сильно более древнего, чем автопромышленность, а уж тем более компьютер. И даже солидно старее первого разработанного алгоритма Ады Лавлейс, созданного в 1843 году для машины Бэббиджа. Само событие имеет пусть и не такую солидную историю в Кляичево, то лишь 16-ый год подряд, оно озаряет холм над селом. И тем не менее, в числе прочих обязательное для автора этих неровных строк к посещению и освещению, в знак вечной признательности его организатору. Чья лысина ну точь в точь казана медного оттенка. И в этот дождливый день по временам озаряла тыльная часть головы председателя и великого мастера винных витязей северной бачки его паству…

…

И вот, когда «Гптушка Чатович» вдоволь пропитался и ракиею, и гуляшем из овчатины со свинячими хвостиками. Для придания жирности блюду и слогу. Вот тогда-то и был задан ему вопрос. Да то на тему не абы какую. О святом для селяк сербских, служащим средством платежа в иных особенно бедных селениях. И четвёртым символом веры – в остальных, по-богаче. О ракии. О дне её массового печения, потому что ракию не гонят, но пекут неспешно, как и всё традиционное на Балканах. Что в случае со сливой приходится на осень, когда она созрела, собрана и перезрела. Когда пекмез, а так называется традиционное варенье из этого фрукта кисло-сладкого, детям закатан в банки вдоволь, и старшее поколение может задуматься и о себе. Что также важная деталь. Ибо, несомненно ракия, а особенно шлива, одна из древнейших традиций на земле, чтущей завещание предков. Однако одна из старейших заповедей гласит: всё лучшее детям. Любопытно, что при подобной установке, в Сербии старики живут намного лучше тех стран, где их интерес провозглашается главным. Вот наполненный подобными взглядами интервьюируемый, откашливаясь в дыму табачном, что тоже непременная особенность всякой сербской беседы, начал строить своё повествование.

Произведение виртуального разума текло не прерываемо автором из плоти и крови. Все дополнения даются лишь в данном описании опыта, как исчерпывающие опыт конкретного дня. Свобода же мысли машине компьютерной о машине весёлой была дана в полной мере, в рамках следующих основ сюжета:

«Придумай и напиши, пожалуйста, рассказ о празднике в сербском селе. На севере Сербии. В районе города Сомбор. Есть село Кляичево. Там на холме над селом местные виноделы имеют свои виноградники. Но не только гроздья там растут. Но и яблоки и груши, а главное — сливы. Из сливы, как известно, печётся самая популярная в Сербии ракия «шливовица». Вот на праздник, посвящённый её производству, приехала семья русского журналиста».

Хотите смейтесь, хотите – нет. Но, как-то без «Пожалуйста» было не обойтись. И всё таки, давайте наконец перейдём к соли и перцу статьи, речи нашего нового уважаемого автора, Гптушки Чатовича:

В начале сентября, когда утренний туман ещё долго держится над полями, Кляичево оживает особым звоном. Холмы над селом, где смешались ряды виноградников, яблонь и слив, дышат терпким ароматом спелых плодов. Сегодня — день ракии, главный праздник осени. Здесь его ждут, как в других краях ждут Рождества: с песнями, рынком у церкви и большой вечерней пирушкой.

Как заметил внимательный читатель наш автор позволяет вольность уже с первого абзаца. Никто не говорил ему, что данный праздник является для осени главным. Для какой-то части населения, может, оно так и есть. Однако, найдётся не мало тех селян, что сочтут, например, 1 сентября, куда важнее. И дело тут не в трезвенности. Просто, ракия и её печение – это неотъемлемая часть традиционно сельского образа жизни. Но без школьников – на селе жизни нет. Именно число первоклашек определяет степень надежды стариков, что они не останутся доживать свой срок в одиночестве родного и родового дома, на опустелых улицах. Насколько же графоманством текст пресыщен – воля каждого умника замечать, что гордо может заявить о тысячи и одном своём произведение, но исключительно в комментариях к чужим текстам, к сожалению. На взгляд, что автор реальный разделяет с искусственным, иначе сербо-сельский «лаганый» ритм не передать; в кратких, точных, сдержанных, поспешных и нервных, как шаг их жителей, формулировках извольте писать о мегаполисах.

Семья российского журналиста Ильи прибыла в село ранним утром. Дорога от Сомбора заняла всего полчаса, но казалось, что они перенеслись в другое время: белёные дома с черепичными крышами, узкие улочки, и повсюду — корзины, полные тёмно-синих слив. Хозяйка, у которой они остановились, госпожа Радмила, встретила гостей словами:

— Добро дошли! Сегодня попробуете настоящую шливовицу, как делали ещё наши деды.

Ну, что тут скажешь? Вольности, скрасившие первый абзац, потихоньку переросли в лёгкие заблуждения к концу второго, а особенно прямой речи в нём. Да, пожалуй, ещё на неправдоподобие деталей декорации, свойств и признаков персонажей, можно глаза прикрыть. Но откровенно режет ухо совершенно не свойственная фраза из уст сербской селянки. Да, и не на месте своём она. Это слишком уж фальшиво-наигранно роль женщины, как встречающей и подающей ракию. Такое регулярно случается на официальных мероприятиях, по неусыпным вниманием объективов. В жизни, натурально, сегодня молодые румяные девушки с хлебом и солью, а их мамы и бабушки с ракией, станут встречать вас разве, что в этно сёлах. Знаете, таких построенных на потеху туристам и на заработок бизнесменам. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но это не село в самом исконном смысле данного слова: нету тут никакого постоянного населения. Но с другой стороны, написанное до боли напоминает восторженные обзоры блогеров, такие же причёсанные, как и искусственные сёла.

На холме за селом, между виноградных лоз и редких грушевых деревьев, уже кипела работа. Мужчины подносили полные бочки измятых слив, женщины следили за огнём под медными перегонными котлами. Оттуда поднимался сладковато-дымный запах, и казалось, что сам воздух пропитан историей.

Классный оборот про насыщенность воздуха историей, тут бы ещё вставить: «пропитан», как скатерть в клетку ракией и кафой… Из чего вы можете сделать вывод, что журналист русский сам графоман почище интеллекта искусственного. Такой вот «неписьменный», как в сербском, называют безграмотных, словоплёт, для которого текст – профессия вот уже 13 лет с перерывом, и хлеб насущный, оплачиваемый теми самими изданиями, которые не публикуют тексты литературоведов-филологов экспертов ни за даром. Многочисленные их блестящие письма покоятся в собственном превосходстве на дне корзин изданий, с тех времён, когда оные появились. А вот игра воображения на предмет мужчин, подносящих бочки, а женщин, следящих за огнём, сильно отдаёт архаизмом. С одной стороны. А с другой и даже в этом историческом русле жирно противоречит реальной картине балканских «скреп». Как модно выражаться. Роль женщины в процессе печения ракии, если уж традиционно, заканчивается на моменте обработки плода, что служит ей основной. В данном случае, речь о шливовице, а значит сто лет тому назад, слабый пол исполнял самую тяжёлую часть: выковыривал семечки из слив, а в случае, где муж совсем тиран – ещё и шкурки сдирали. К самой весёлой машине ни при каких обстоятельствах не подпускали «бабу», кстати, в сербском языке есть и такой смысл употребления данного слова. Вы чего? Иль забыли, что именно шливовица по монастырям парится в первую очередь. И то, конечно, мужским. В женщину же немедленно вселялся бес, как только ей становилось весело. Кроме того, чтобы уж быть справедливым к северному сербскому «патриархату» до конца и в его разительном отличие от южного, отметим и такую деталь: что матрона не должна была питать никаких приятных ассоциаций с ракией, ещё и для того, чтобы хорошенько колотить подпитого патриарха. Так, по крайней мере, причитают сегодня, снося побои дамских ручек, красноносые главы семейств. Как говорил один такой ещё молодой любитель выпить и пролить:

— Если б мой деда видел, как я полы вытираю при живой жене, он бы от меня отрёкся через объявление в газете!

Как будто был такой манер отказа от родни через издания. Когда-то печатные. А нынче вездесуще электронные, для каких и журналист русский пишет. А о нём по заданию машина продолжает сочинять:

Илья, записывая впечатления для статьи, расспрашивал мастеров. Старейшина винодельни, седой Петар, рассказывал:

— Сначала сливы должны хорошо перебродить. Потом мы медленно перегоняем, дважды, чтобы вкус был чистым. Хорошая шливовица — это не просто напиток, это память семьи.

Вот, что интересно, помимо того, что Гптушка Чатович в награду за собственное наименование, видимо, не оставил безымянным и корреспондента издания:

Окончание абзаца уж больно напоминает, где-то уже ни раз записанные Добрыней Балканичем слова, возможно, даже в точности. Что говорит о том, что система поиска информации в сети уже работает хорошо, как и применения в тексте. А, очевидно, будет ещё лучше.

Дети Ильи тем временем бегали между столами с угощениями: медовые пряники, лепёшки с сыром, молодое вино из соседних лоз. Позже начались танцы под звуки аккордеона и гуслей. Местные девушки в вышитых блузах кружились в коло — круговом танце, приглашая в него и гостей.

Тут, как будто по началу непосредственно и вполне по человечески вплетены нюансы черты некоторых, не станем показывать пальцем, журналистов, склонных персонализировать свои статьи личной информацией и переживаниями факта радости отцовства …

Когда солнце стало опускаться за Дунайскую равнину, Петар поднёс Илье глиняную чарку с прозрачной, чуть дымчатой ракией.

— За встречу народов, — сказал он. — И за то, чтобы каждый знал: слива нас объединяет лучше любых слов.

Глоток обжёг горло, но во рту раскрылся мягкий вкус спелых плодов и дубовых бочек. Илья понял: в этой шливовице действительно собраны солнце, труд и радость северной Сербии — память, которой не изменят ни годы, ни границы.

Как результат:

Можно сказать, что Разум Виртуальный тщательно анализирует и активно использует данные из сети при наполнении сюжета подробностями. Как и ожидалось. Особенности слога – дело исключительно вкуса, очевидно, что программой заложено подстроить их под желание автора живого, на основе общения с ним. И то и другое, очевидно, в ближайшие два-три года будет совершенствоваться шагами семимильными. То есть за отточку алгоритмов можно не переживать, тем более, что обучаемость в них заложена. Даже текст данной статьи попадёт в сеть, и каким-то кибермозгом будет в конце концов проанализирован. Есть одна строчка, что меняет всё. Строчка, которую никогда, в том числе, по смыслу, машина написать по правде в своём тексте не сможет. И даже в тех случаях, когда какой-нибудь ленивый писатель, станет использовать «рабский» труд, подписывая именем своим. Или того хуже, мы столкнёмся с нечистоплотным интеллектом искусственным, что станет выдавать себя за разум человеческий. В обоих случаях, фальш будет на лицо, попробуй он сказать всего одну фразу. Как было сказано выше, фразу, умещающуюся в строчку. Записанную одним поэтом за 147 лет до успешного запуска первого ПК:

«и я там был, мед-пиво пил»

А вот уже вторая строка, где «по усам текло, да в рот не попало» — та самая ложь в себе, что проскакивает всякий раз, когда пишущий на самом деле не был, и не пил, даже если искажая факты, попытается утверждать своё деятельное участие в моменте.