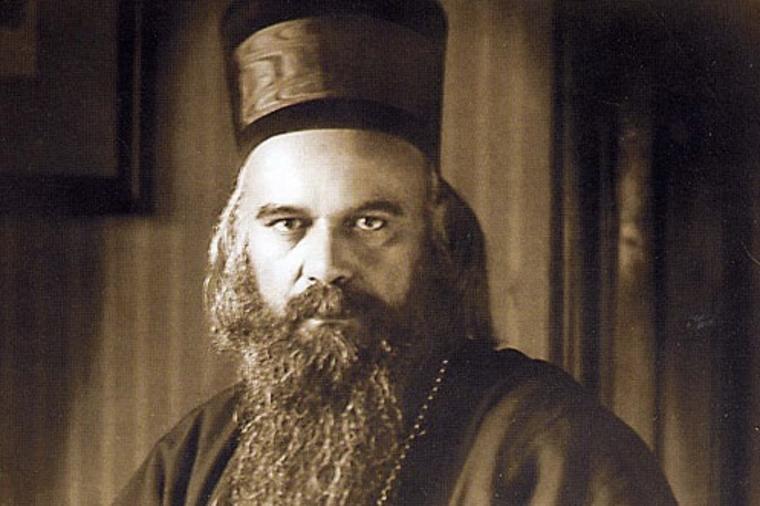

В статье выпускника Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Георгия Олеговича Суханова производится хронологический обзор и сравнительный анализ православных взглядов на войну на основе Священного Писания и святоотеческого наследия. Особое внимание уделяется осмыслению войны святителем Николаем Сербским в труде «Война и Библия». Публикуем выдержки из текста, в котором ученый рассматривает богословские взгляды сербского святого.

Христианское понимание войны наиболее точно выражено в труде свт. Николая Сербского «Война и Библия». Книга была написана в период между мировыми войнами. Николай Сербский рассуждает о войне с православной точки зрения. Он не ограничивается суждением о том, что война — зло. Святитель проводит тщательный анализ природы войны и её причин. Осмысление войны Николаем Сербским, очевидцем крупнейших мировых трагедий, вполне соответствует взглядам Русской Православной Церкви и требует отдельного внимания. Причины всех войн святитель обобщает одним ёмким тезисом: «Жители города торопливо обливают свои дома бензином. Не имеет никакого значения, кто первый бросит искру в город».

Цитата наглядно демонстрирует разницу между причиной и поводом. Согласно мнению Николая Сербского, все государства в определённой степени виноваты в зарождении войн: все дома добровольно облиты бензином. Поджигатель, возможно, имеет чуть большую степень вины, так как является катализатором пожара. Но очевидно, что поджог будет неминуем, вне зависимости от личности поджигателя, он всего лишь ускоряет необратимый процесс.

Примечательно, что святитель указывает на торопливость жителей города, заливающих бензином свои дома. Метафорически свт. Николай Сербский даёт понять, что люди идут на этот шаг добровольно и действуют вполне обдуманно. Вероятно, такие приготовления могут быть расценены как поспешная гонка вооружений и приготовления к войне, которые делают столкновение неизбежным.

Поджигатель — фигура метафоричная и провокационная. Искрой войны может послужить любая провокация, помноженная на взаимную неприязнь государств друг к другу. Но повод к войне появляется только в том случае, когда государства гипотетически признают возможность войны, готовятся к ней и даже желают её. В противном случае провокация не состоится или будет обречена на неудачу.

Сам факт наличия повода к войне, кульминации провокации не важен для свт. Николая Сербского: не имеет значения, кто начнёт войну первым, если виноваты все. С одной стороны, это свидетельствует о глубоком духовном анализе природы войны и нахождении причин в греховности человека. С другой стороны, такая точка зрения не совсем коррелирует с той же теорией справедливой войны, где есть чёткое разграничение между государством-агрессором и жертвой, а война может быть вынужденной необходимостью, направленной на достижение благих целей.

Возникает вопрос: откуда появляются дома, облитые бензином и почему жители так старательно обрекают себя на погибель? Свт. Николай Сербский находит ответы в Библии. Библия — пример множества войн, но каждая война ассоциируется с кровью и убийством. Первая кровь была пролита Каином, когда он убил своего брата прав. Авеля.

Вспомним, что первая кровь оказалась братской и была вызвана завистью, которая являлась причиной множества конфликтов в будущем. Свт. Николай Сербский подчёркивает, что братья по крови не есть братья по духу. Очевидно, что духовное родство для святителя имеет большее значение, чем кровное.

На первый взгляд, причиной первого убийства явилась зависть. Однако была первопричина, которая породила эту зависть. Этой первопричиной является согрешение Адама и Евы против Бога, непослушание Творцу и война, которую они развязали. Уместно говорить о том, что причиной войны человека с человеком является война человека против Бога, а причиной этой войны стали грех и нарушение заповеди.

Показательно, что убийство Авеля Каином явилось наказанием и для его родителей, Адама и Евы. Проступки и грехи родителей накладывают отпечаток на их потомство, а грехи потомков являются карой для их родителей. Таким образом, человечество пребывает во власти необратимого закона греха, который был вызван непослушанием первых людей Богу. Развязанная человеком война против Бога получила продолжение в войне между потомками, и лишь милосердие Творца позволяет людям жить в мире и продолжать свой род.

Свт. Николай Сербский отмечает особое влияние командующего войсками на ход сражения. Показательна роль Моисея-полководца. Он не участвовал в битве, а постоянно молился с воздетыми вверх руками. Если руки опускались, то войска язычников, обладавшие численным превосходством, начинали теснить евреев. Свт. Николай также выделяет особую роль полководца-молитвенника, который оказывает большее влияние на ход битвы, чем сражающиеся. Войско Моисея разбило неприятеля, а Моисей воздвиг жертвенник, назвав его «Господь — знамя мое» (см. Исх. 17, 15). Знамя — важный символ единства Бога и верного ему народа.

Вывод следующий: Моисей верен Богу, молится во время сражения и его уступающее по силе войско превосходит соперника. Война начинается из-за греха и неверия народа, в этом случае Бог попускает войну, чтобы образумить свою паству.

Полководец-молитвенник, справедливая война во имя правды, верность Богу и исполнение его заповедей — всё это обязательные атрибуты победы согласно Ветхому Завету. Примечательно, что свт. Николай Сербский в канун Второй мировой войны напоминает о том, что ни в коем случае нельзя допускать во время войны. Святитель предостерегает от распутства, которое часто сопровождает солдат на войне или в её преддверии.

В Библии есть прямое указание: «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого» (Втор. 23, 9).

Наглядным примером является прелюбодеяние сынов Израилевых с моавитянками. Плотский блуд привёл к согрешению духовному и нарушению главных заповедей: многие евреи стали поклоняться Ваал-Фегору. Господь мог бы оставить свой народ — и евреи были бы уничтожены; но, видя ревность праведников, Господь прощает Израиля и даёт им новые победы. Показательно, что временное отступничество не осталось бесследным для избранного народа: по приказу Моисея двадцать четыре тысячи евреев были убиты за неверие и прелюбодеяние (см. Числ. 25, 9).

Это свидетельствует о том, что из-за своего распутства евреи понесли страшные потери, даже не вступая в открытую войну. Это пример духовной брани, которая во многом связана со сражениями на поле боя. Важно подчеркнуть, что война является прежде всего плодом сражения человека с самим собой и своим грехом. Свт. Николай Сербский приводит интересную мысль: избранный народ с большей лёгкостью преодолел бы все препятствия и исполнил волю Бога, если бы осознанно не отвергал Его. Человек, следуя своим страстям и плотским желаниям, совершает духовное преступление перед Богом и воздвигает себе очередных кумиров. Человек виноват сам в наступлении войны, так как противопоставляет себя Богу и собственноручно устраивает себе наказание.

Возникает вопрос, каковы причины вражды человека с Богом. Показательны два состояния человека: ропот и недовольство при трудностях и распутство после успеха. Корень этих двух позиций — неверие в Бога. Ропот и недовольство свидетельствуют об отчаянии и унынии людей, а это возможно в случае отсутствия надежды, которую даёт вера в Бога. Распутство после победы связано с излишней радостью и самонадеянностью людей, которые забывают о том, благодаря кому этот успех был достигнут.

Ещё одна причина поражений на войне — мародёрство. Примером служит поражение крупного отряда Иисуса Навина у аморрейского города Гай. Слабый гарнизон крепости отправил в повальное бегство внушительные силы израильтян. Громкий провал на фоне недавней успешной осады куда более мощного Иерихона вызвал недоумение еврейских полководцев. Иисус Навин скорбел и молился Богу, тогда ему было дано знамение, что Бог наказывает израильтян за случай мародёрства в Иерихоне (см. Нав. 7, 11). Показателен вновь появляющийся образ полководца-молитвенника. Секреты войны открываются благодаря молитве и вере. Через молитву полководец заботится о своём войске и защищает его.

После выявления преступника последовало его публичное наказание. Впоследствии израильтяне с лёгкостью захватили языческий Гай. Примечательно, что победы над противником достаются избранному народу после показательного очищения от греха. Это важный элемент повествования Ветхого Завета. Грех рассматривается как гангрена на теле человека, устранив которую можно спасти организм. В подобных случаях борьба с грехом всегда показательна, поэтому преступников ожидает жестокая расправа.

Свт. Николай уделяет большое внимание нравственному облику командира и его солдат. Вождь всегда имеет большее влияние на свой народ, чем кто-либо другой, поэтому во многом от личности полководца зависит судьба целого войска. Николай Сербский сравнивает грех командира с осознанной изменой, которая приведёт к неизбежной гибели армии.

Святитель обращает внимание на то, что грех даже одного солдата может привести к поражению войска. Армия должна рассматриваться как единый живой организм. Болезнь одной части тела может привести к поражению целой системы. Наибольший интерес представляет судьба конкретного солдата внутри сражения. Свт. Николай Сербский уверен, что на войне нет места шальной пуле или случайности. Смерть, ранения, лишения солдат — наказание за индивидуальный грех, который с высокой степенью вероятности останется тайным. Вывод может быть следующим: солдат, чтобы выжить, должен быть духовно чист и не поддаваться соблазнам войны.

Показательно, что народ должен соблюдать заповеди и духовную чистоту не только во время военных действий. Война может быть допущена Богом для вразумления и наказания отступников. Поражение на войне неминуемо сулило плен и рабство. Грех народа против Бога, отступничество и почитание идолов приводят к бедствию на войне, а следствием этого процесса является рабство.

Примечательно, что вновь работает механизм цепочки: человек грешит, Бог допускает войну, народ оказывается в неволе. Грех — первопричина войны, за которую несёт ответственность человек, плен — следствие, которое происходит по воле третьей Силы.

Феномен рабства заслуживает, по мнению свт. Николая Сербского, отдельного внимания. Показательно, что человек грешит против Бога и начинает поклоняться очередным кумирам из-за желания обладать большей свободой, подобно неразумному дитяте, который пренебрегает заботой родителя. В итоге люди в погоне за мнимым всевластием и независимостью попадают в духовный плен к идолам и физическое порабощение другими людьми. Интересно, что первоначальное значение слова раб в русском языке имело значение «сирота». Интерпретация рабства избранного народа может быть следующей: люди, согрешившие против Бога, становятся в духовном плане сиротами. Они не имеют опоры и защиты в лице мудрого родителя, поэтому оказываются в духовном и материальном плену.

Библия представляет множество примеров рабства целого народа, которое произошло вследствие греха множества людей, а не единичные примеры неповиновения полководцев или солдат. Избранный народ, минимум, шесть раз оказывался в состоянии порабощения. Каждый раз в Библии указана точная причина неудачи еврейского народа:

«Сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа» (Суд. 2, 11; ср.: Суд. 3, 7.12; 4, 1; 6, 1; и др.).

В данное контексте «злое» — это нарушение заповедей Божиих. Для Ветхого Завета наиболее грубое нарушение, ведущее к отступничеству, — нарушение первых двух заповедей, приводящее к поклонению бесам. Показательно, что и в современном мире заповеди остаются актуальными, а поклонение Ваалу проявляется в новых формах и обличиях.

Примечательно, что во всех библейских описаниях рабства евреев говорится, что Господь передаёт Израиль в руки язычников. В одном случае Бог даже укрепляет Еглона, царя Моавитского, против своего народа. Вывод может быть следующим: грехи народа ведут к поражению на войне и последующему рабству. Бог может оставлять отступников, причина войны — во власти людей, а следствие — в компетенции Бога.

Возникает вопрос: как и вследствие чего народ избавляется от рабства. Рабство — закономерное следствие греха человека против Бога. Народ отступает от Творца, попадает в духовное рабство, а затем теряет и физическую свободу. Библия приводит множество примеров избавления избранного народа от рабства. Причиной этого служили два важных фактора: покаяние грешников и Божия милость.

Библия приводит множество примеров наказания целого народа за грехи вождей. Показательны судьбы первых и наиболее известных царей Израиля. Саул верно служил Богу и был успешным полководцем. Впоследствии первый еврейский царь нарушил заповедь и обратился за помощью к аэндорской волшебнице (1 Цар. 28, 8-14). По совокупности грехов Господь прогневался на Саула, филистимляне разгромили его войско, а сам царь закончил жизнь самоубийством.

Показателен пример царя Соломона: мудрый правитель был невероятно успешным монархом до тех пор, пока сохранял праведность перед Богом. Согласно Писанию, у Соломона было множество жён, которые развратили его сердце. Возрождение язычества привело к наказанию в виде раздробления государства между наследниками Соломона, что вызвало поражение израильтян от египетского царя Сусакима.

Также ярким является пример царя Ахава, который делал неугодное в глазах Бога, за что его народ был наказан трёхлетним голодом и засухой, а затем и войной. Этот пример показывает, что война — крайнее средство вразумления со стороны Бога. Чаще всего она происходит в том случае, когда царь или его народ не в состоянии остановить грех. Война вступает в силу в том случае, когда предупреждения не приносят результата. Тут актуален пример Соломона, который был дважды предупреждён о гибельности своего греха: голод и засуха не привели Ахава к покаянию. Раскаяние перед Богом, признание и прекращение своего греха вождём могут остановить войну между народами.

Против Бога грешили и не раскаивались цари Иоахаз, Менаим, Факей, Осия, Манассия, Иоаким, Иехония, Седекия. Итог был один: поражения на войне, смерть самих монархов, разорения, рабство и утрата независимости народа. Роль царя велика в исходе войны. Полководцы-молитвенники могли выигрывать сражения, в исход которых невозможно было поверить. Степень ответственности лидера ещё выше. Если вождь отходит от Бога, нарушает заповеди, это навлечёт беду и невзгоды на весь его народ.

Свт. Николай Сербский уделяет особое внимание фактору союзнических взаимоотношений. Это действительно актуальная тема, поскольку теория справедливой войны и большинство других нормативных теорий признают помощь союзнику, попавшему в беду, справедливой причиной для начала военных действий.

Показательной ошибкой, с точки зрения православного мыслителя, является критерий выбора союзников. В основе создания партнёрских отношений между государствами находится сила их армий и материальное обеспечение. Фактически выбор союзников опреде ляется основными критериями — силой и богатством. Примечателен и тот факт, что эти составляющие никогда не являлись важными добродетелями в Писании.

Николай Сербский указывает на ошибку, которую с завидной регулярностью совершают известные исторические деятели. Например, Наполеон ради достижения политических целей на Востоке в борьбе с Османской империей всячески демонстрировал свою лояльность к исламу и даже готовность стать его частью, что, впрочем, не помешало ему подписать конкордат с понтификом Пием VII спустя несколько лет. Такое пренебрежительное отношение к вере сказалось на последующей карьере французского императора.

Показательно беспринципное поведение двух сверхдержав: Англии и Франции в Балканском вопросе. Поочерёдная поддержка различных противоборствующих сторон, непрекращающиеся политические интриги являются очевидным примером ненадёжности отношений с сильными союзниками. Об этом свидетельствует политика Австрии в течение XIX в. В болезненном для свт. Николая Балканском вопросе Австрия сперва поддержала христианские народы, но впоследствии выступила на стороне Турции и поплатилась поражением в Первой мировой войне.

О неправильной стратегии выбора союзника повествуется и в Ветхом Завете. Иудейский царь Иосафат заключил союз против сирийцев с неугодным Богу израильским царём Ахавом. Итог войны оказался плачевным: Ахав умер в сражении, а Иосафат едва не погиб, армия союзников потерпела сокрушительное поражение. Прозорливость Ииуя открыла Иосафату причину поражения: Господь не потерпел союза с нечестивцем.

Ещё один пример: иудейский царь Охозия вместе с неугодным Иорамом выступили в поход против сирийцев. Итоги войны оказались неутешительными для обоих царей. Иорам был смертельно ранен на поле боя, а впоследствии убит своим полководцем. Охозия после проигранной битвы отправился к Иораму, где был захвачен в плен и казнён Ииуем (см. 2 Пар. 22, 1-9).

Библейские истории всецело подтверждают тезис о том, что нельзя заключать союз с нечестивцем. Это характерно как для отдельных личностей, так и для целых народов. Грех союзников обязательно навлечёт беду даже на благочестивых воинов, сражающихся против общего врага. Чаще всего договоры с безбожными союзниками заключаются из корыстных целей: ради умножения войска и возможности разбогатеть. Единственный надёжный союзник в войне — Бог.

Господь хранит праведное войско лучше любой брони. Библия приводит множество тому доказательств. Самое очевидное — пример поединка Давида и Голиафа. Будущий израильский царь не побоялся принять вызов прекрасно подготовленного и вооружённого филистимлянина. Языческий богатырь многократно превосходил юношу в силе и боевых навыках. Однако этот факт не смутил молодого пастуха — Давид сразил Голиафа выстрелом из пращи. Показательно, что Давид сражался во имя Господа, и самые крепкие доспехи не спасли филистимлянина от Его гнева. Последние слова, произнесённые израильтянином перед битвой, звучали так:

«И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь» (1 Цар. 17, 1-47).

Примечательно, что сам Давид отказался от доспехов, предложенных Саулом. Они были неудобны и громоздки, Давид верил в свою победу, ибо отчётливо понимал, на чьей стороне Бог.

Показателен пример бессилия оружия и физического превосходства во время очередных сражений между Израилем и сирийцами. Бен-Адад, царь Дамаска, привёл огромное войско на войну с Израилем, но Господь сотворил чудо. Ночью сирийцам послышалось ржание коней и звук колесниц, поэтому грозное войско бежало с поля боя, полагая, что израильтяне заключили союз с царями хеттейскими и египетскими (см. 4 Цар. 7, 6-7).

Ещё одно видение, посланное Богом, испытали на себе моавитяне. Их войско находилось напротив построений иудейского царя Иосафата.

Армии были разделены долиной. Моавитяне увидели, что долина приобрела багряный цвет, подумали, что армия противника уничтожила сама себя и ринулись в атаку. В итоге войско моавитян попало в ловушку и потерпело поражение (см. 4 Цар. 3, 21-25).

Все перечисленные примеры свидетельствуют о том, что именно Господь определяет победителя. Самые сильные и технически оснащённые армии оказываются бессильны перед волей Бога. Фактор третьей Силы является ключевым и первостепенным в любом сражении.

Свт. Николай Сербский отмечает, что фактор вмешательства Господа в битву многократно превосходит не только техническую оснащённость армии, но и её многочисленность. Библия подтверждает этот тезис множеством примеров. Красноречиво послание Иисуса Навина израильтянам:

«Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается за вас, как говорил вам. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего» (Нав. 23, 10-11).

Перечисленные библейские сюжеты в очередной раз подтверждают первостепенную роль Творца в определении победителя. Война требует сражения между вооружёнными солдатами, в такой парадигме, безусловно, должен побеждать сильнейший. Но многочисленные примеры Ветхого Завета, подтверждённые войнами современными, демонстрируют и обратные случаи. Объяснение может быть лишь одно — третий Фактор.

Военный теоретик К. Клаузевиц (1780-1831 гг.) высказывался в похожем ключе о том, что война не похожа на противостояние бойцов на ринге, где победит сильнейший, существует множество иных факторов: нравственность солдат, тактика, удачливость полководца. Так не об этом ли говорит свт. Николай Сербский, апеллируя к Библии? Разве все перечисленные моменты нельзя отнести к вмешательству иной Силы? Разве не может быть Господь тем решающим фактором, который допускает угнетённым побеждать тиранов? Библия даёт на эти вопросы однозначные ответы.

Резюмируя основные положения позиции свт. Николая Сербского, необходимо отметить его прозорливость и пророческие предсказания о грядущих событиях. Ошибочно было бы полагать, что богословие войны свт. Николая Сербского строится исключительно на осмыслении и построении аналогий с ветхозаветными сюжетами. Святитель ссылается на Ветхий Завет во многом благодаря изобилующему количеству примеров на военную тематику из первой части Библии.

Понимание войны святителем выходит далеко за рамки ветхозаветной истории. Несмотря на простоту слова, свт. Николай Сербский проводит глубинный анализ причин войны и её сущности. Война — заслуженная человеком кара за его грехи. Христос заповедовал людям воевать со своим грехом, постоянная внутренняя борьба со злом должна привести к покаянию, спасению и устранению войн материальных. Человек, в силу своей немощи, прекращает искоренять грех, плодом немощи становится борьба с Богом и ближними. Только Божия милость способна прекратить череду войн, ведь по своей греховной природе человек должен воевать непрестанно.

Осмысление войны свт. Николаем Сербским является настоящим феноменом богословской мысли. Святитель проживает наиболее ожесточённое и кровопролитное время в истории человечества и сохраняет крепкую веру в Бога. Свт. Николай Сербский видит проблему не в войне, но война указывает на проблему, а именно: на отпадение человека от Бога, непослушание и идолопоклонство. Главные враги не солдаты по другую сторону баррикад, а идолы, возведённые в культ самим человеком. Идолы становятся воплощением грехов человека, которые свойственны его природе, поэтому человек, обладая свободой воли и имея готовый путь к спасению, изложенный в Библии, должен направить все свои усилия на борьбу с самим собой. Только в этом случае мир забудет о войне.

Источник Докторантура.ру